- 究竟誰是大理石紋螯蝦?她們又有什麼驚人之處?請先看上集:三倍體複製蝦全面入侵——進擊の大理石紋螯蝦(上)

多出一套 DNA 的大理石紋螯蝦

大理石紋螯蝦(marbled crayfish)源自龍紋螯蝦(slough crayfish),誕生短短時間,已經席捲世界各地的淡水水域,表現出卓越的適應力。她們和龍紋螯蝦相比,性成熟時間沒有差別,卻成長更快、體型更大,繁殖能力也更強。

大理石紋螯蝦。圖/取自 9GAG

某些基因突變會帶來更佳的適應力,例如鼠疫桿菌的古代 DNA 研究發現,ymt 基因的突變,讓它們能夠利用跳蚤作為載體,無疑強化了傳播能力。不過即使大理石紋螯蝦的全套基因組被定序出來,研究團隊仍無法肯定,哪些遺傳上的改變造成她們的演化優勢。

畢竟和龍紋螯蝦相比,大理石紋螯蝦最直接的差異,就是所有位置的 DNA 序列都多出一套;基因複製(duplication)是造成有利演化改變的常見原因,可是大理石紋螯蝦卻是所有基因都複製了一次,衍生的影響實在太廣,很難直接由 DNA 序列看出端倪。

單倍體、二倍體、三倍體與四倍體的染色體比較。圖 / 取自 Wikimedia

基因表現也改變了

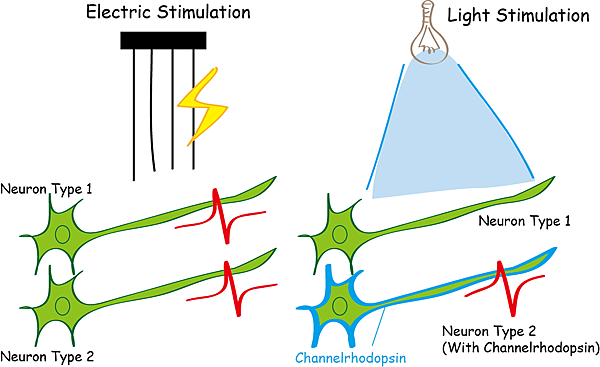

除了每一基因的數目都由 2 個變成 3 個以外,大理石紋螯蝦的基因表現模式,應該也和龍紋螯蝦不同。DNA 甲基化(DNA methylation)是一種表觀遺傳學修飾(epigenetic modification),能夠在不改變遺傳序列之下,調控基因表現量;而大理石紋螯蝦從小到大所有生長階段,基因組整體的 DNA 甲基化程度,皆比龍紋螯蝦更低。[1]

大理石紋螯蝦(紅色)與龍紋螯蝦(藍色)的不同成長階段時,整個基因組上 DNA 甲基化的程度。圖/取自 ref 1

假如單一基因直接受到 DNA 甲基化影響,那麼這個基因通常會變得不易轉錄,而降低 mRNA 表現量。不過基因之間會互相影響,某個基因降低表現量,反倒又會使一些基因提高。所以基因組整體的 DNA 甲基化程度下降,只能推論將有許多基因的表現受到影響。

更何況,DNA 甲基化之外,還有很多種調控方式。大理石紋螯蝦與近親間的基因表現,具體上是怎樣的差異法,目前仍不清楚。

- 延伸閱讀:拉馬克的逆襲?從用進廢退說到表觀遺傳學

雖然缺乏遺傳多樣性,但是繁衍的很成功

江湖傳言:「遺傳多樣性高是好的」,不過大理石紋螯蝦顯然不懂江湖智慧。由德國與馬達加斯加多處地點,在不同年代採集到的大理石紋螯蝦,基因組定序顯示,她們不但能追溯到同一個來源(1995 年的德國),而且十餘個樣本間幾乎沒有遺傳差異,符合她們誕生不久,又以無性生殖繁衍後代,缺乏遺傳重組之預期。[2]

基因組定序的大理石紋螯蝦,彼此的親緣關係。圖/取自 ref 2

即使個體間的差異低得要命,這批孤雌生殖(parthenogenesis)的複製蝦活得卻極其成功,不斷攻城略地,佔領新的地盤。大理石紋螯蝦的成功能維持多久?

孤雌生殖弊大於利,長期是死路一條?

演化學家曾提出多項假說,唱衰孤雌生殖的動物,覺得她們是走上死路。的確和有性生殖相比,孤雌生殖能節省交配耗費的能量,延年益壽;無性生殖也能保留有利的基因組合,避免被遺傳重組破壞。但是儘管短期有益,一個物種仰賴孤雌生殖長期繁衍下去,遲早將弊大於利。

穆勒棘輪假說(Muller’s ratchet hypothesis)認為,孤雌生殖一大弱點在於一代傳一代的 DNA 複製過程中,基因組上會累積愈來愈多有害突變,偏偏無性生殖缺乏遺傳重組,所以有害突變一旦誕生就無法排除,遺傳負荷(genetic load)只能愈來愈高,終將導致基因組崩潰。

孤雌生殖的動物不會斷自我複製,遺傳變異較低。個體之間若是缺乏遺傳差異,根據另一個知名預測紅后假說(Red Queen hypothesis),下場將是:整個族群更容易被寄生蟲、疾病等外來挑戰擊垮。這還沒完,糾結水岸假說(tangled bank hypothesis))預期:無性生殖使生物不易適應複雜、多變化的環境。

反正孤雌生殖的動物就算一時得利,上述的長期劣勢,註定她們最終將無法逃離滅亡的命運,當孤雌生殖形成的那一刻起,它們就走上了死路!

蛭形輪蟲。圖/取自 wiki

竹節蟲擺明沒學過那些演化學理論,好幾種竹節蟲已經無性生殖超過一百萬代,仍然欣欣向榮,繁榮昌盛,看不出滅絕的跡象。蛭形輪蟲(bdelloid rotifer)肯定也沒有讀書,她們靠著孤雌生殖繁衍了超過百萬年之久,而且不但沒有滅絕,還演化出當今世上超過 400 個物種。[3]

無性生殖,未必無法獲得演化新創意

不過存在長期以無性生殖繁衍的動物,並不意謂穆勒棘輪、紅后假說等說法錯得離譜。那些論點的關鍵都建立在:無性生殖無法增進遺傳多樣性,也就不能擺脫演化上缺乏彈性,以及累積有害突變更快的弊病。

然而事實上,一種動物即使是無性生殖,也未必不能用其他方式獲取遺傳變異。例如蛭形輪蟲,就靠著水平基因轉移(horizontal gene transfer),從周遭環境獲取過不少嶄新的 DNA 原料,增進自己的遺傳多樣性。可見上述唱衰眾假說,問題或許不是道理講得不對,而是預設的前提有誤。

- 延伸閱讀:穿越物種的水平基因轉移

回到大理石紋螯蝦。她們年紀尚輕,可能在台灣解嚴後才誕生,要預測她們的命運仍然太早。和其他孤雌生殖的生物相比,她們有個潛在的優勢:另一套 DNA。前面提過,她們有三套遺傳物質,其中一套與其餘兩套的差異較大;這使得她們同一對染色體間的 DNA 異質度(heterozygosity)達到 0.53%,遠遠高於只有 0.03% 的近親龍紋螯蝦。假如有害突變產生,大理石紋螯蝦或許有更佳的承受力。

同一對染色體間的 DNA 異質度,不同物種的比較。圖/取自 ref 2

另一方面,許多證據指出,增進遺傳表現的多樣性,不只增加 DNA 差異一種辦法。即使基因序列不變,也可以透過各種調控方式,改變基因表現的強弱,或是表現的部位、時間,以適應千變萬化的外界刺激。

孤雌生殖究竟是不是不歸路,顯然並非簡單的問題。遺傳多樣性不高,個體數目卻曾經多到嚇死人的案例,還有我們最近才介紹過的「旅鴿」,雖然牠們已經不幸滅絕了。隨著愈來愈多資訊累積,加上基因體學分析,隱約暗示著演化學的世界,還有好多空間等待探索。

研究大理石紋螯蝦順便探討癌症?想多啦

大理石紋螯蝦是種多細胞動物,不過論文認為她們的遺傳組成、繁衍擴張的模式,與動物體內的癌症生長有相似之處,甚至提出,可以用大理石紋螯蝦為材料,透過研究她們的遺傳改變,更深入了解腫瘤細胞基因組的演化模式……嗎?

我覺得不行。

大理石紋螯蝦跟腫瘤細胞只是乍看之下有點像,可以創造一些文青筆法,例如:「大理石紋螯蝦強勢入侵,把整個水域吃乾抹盡;就像是體內不斷轉移,無法阻擋的癌症一樣」,兩者在遺傳上卻很大的不同。

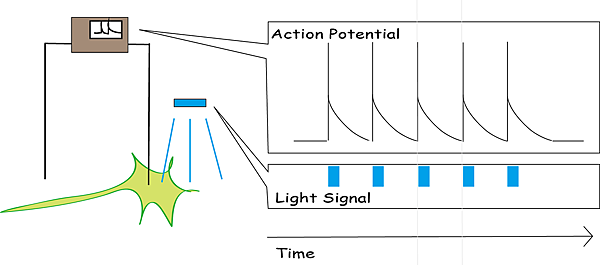

腫瘤的生長與演化模式-不斷突變、分化出新的支系。圖/取自 medicalxpress

大理石紋螯蝦跟腫瘤細胞或許都很會生,但是 DNA 變化的速度實在是不同等級。同一個腫瘤內,不同細胞彼此間不但遺傳差異很多,還改變迅速,不斷突變創造新的表現型,類似族群內多樣性超級豐富的生態族群;可是所有大理石紋螯蝦,個體之間差異都十分有限,適應力大部分取決於 DNA 改變以外的原因。

研究大理石紋螯蝦,無疑能讓我們更認識入侵種對生態的衝擊、更熟悉孤雌生殖,探討基因序列不變下,表現改變對新環境適應的影響,還有新物種的演化。至於癌症,恐怕就不要抱什麼期望了。

參考文獻:

- Vogt, G., Falckenhayn, C., Schrimpf, A., Schmid, K., Hanna, K., Panteleit, J., … & Lyko, F. (2015). The marbled crayfish as a paradigm for saltational speciation by autopolyploidy and parthenogenesis in animals. Biology open, bio-014241.

- Gutekunst, J., Andriantsoa, R., Falckenhayn, C., Hanna, K., Stein, W., Rasamy, J., & Lyko, F. (2018). Clonal genome evolution and rapid invasive spread of the marbled crayfish. Nature ecology & evolution, 1.

- Evolution: Scandal! Sex-starved and still surviving

本文亦刊載於作者部落格《盲眼的尼安德塔石匠》暨其 facebook 同名專頁。

The post 缺乏遺傳多樣性的孤雌生殖,註定死路一條?——進擊の大理石紋螯蝦(下) appeared first on PanSci 泛科學.

跨越物種的愛真的存在嗎?

跨越物種的愛真的存在嗎?